01下班后,我沉迷精神病患者的世界

朋友给我推荐了一部日剧,叫《Shrink~精神专科弱井医生~》,“每天下班以后看着人类有各种各样的精神问题,感觉自己还能凑合活一下”,这是一部讲述精神病医生弱井幸之助(中村伦也饰)在诊所中与患者工作的故事。剧情围绕几种常见的精神疾病展开,包括惊恐障碍、双相情感障碍和边缘性人格障碍等。

上网搜了一下评论,许多人都表示感同身受,感到自己的问题被理解被认同,还有人说“正在发疯或者准备发疯的就看这部,能够自我疗愈”。

去年有一部韩剧《精神病房也会迎来清晨》也聚焦于精神疾病话题,在豆瓣上,近30000人打出了8.9的高分。这部剧围绕精神科护士多恩与患者的故事展开,每一集都介绍了一种精神障碍,包括双相情感障碍、焦虑症、社交焦虑症、恐慌症,等等。

渐渐地,“精神状态”已经成为网络高频词汇了,一点开朋友圈总会刷到几个日本发疯小人,那英的表情包“没错,我精神不正常”更是演我日常......每天一上网,目光所及之处大家的精神状态都如此不稳定,不是麻了就是疯了,或者在二者之间来回横跳。

02想发疯,只因我们被强迫“正常”

当我们谈论“发疯”时,与之相对的是“正常人”的日常。“发疯”与“正常”之间似乎有一个标准,决定了我们的行为表现是否是被社会接受的。

但有的时候,我们会感到“正常”是如此沉重,焦虑时想在家里大喊,怕被邻居举报;悲伤时想在地铁嚎啕大哭,却被当成疯子发在网上......谁没有在路上遇到过那种丝毫不畏惧别人眼光、边走边大声唱歌的人?但是我们似乎第一反应都是:这人疯了吧?于是,害怕自己被认为不正常,担心“社会越轨”,从而被排斥于常规的社会生活之外的焦虑,让我们时时刻刻都在努力“演”一个正常人。由此,“正常”成为一种自我强迫,使得我们在压抑中更加渴望情绪的出口。

在德国精神病学家曼弗雷德·卢茨(Manfred Lütz) 眼中,“正常”是一个相对的概念,它随着社会、文化和个人背景的不同而变化。在不同的社会和文化中,对于“正常”行为的期待和定义也有所不同。“正常人未必正常,而精神病大多数时候却更加可爱。”

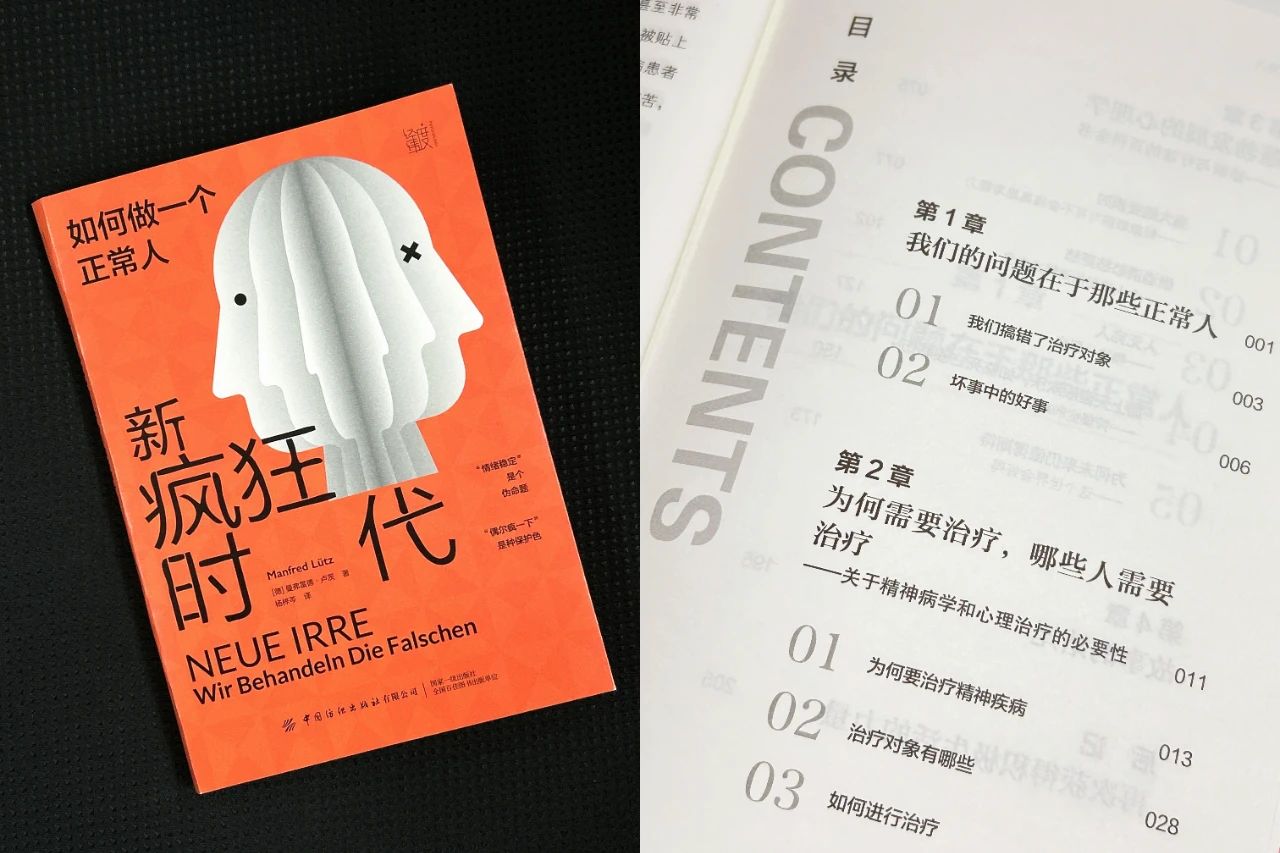

在他关于精神疾病的著作《新疯狂时代:如何做一个正常人》中,他对此的见解是,“我们的问题在于那些看似‘正常’的人”——许多所谓的正常人在压抑情绪、假装冷静中活得比任何人都累。《精神病房也会迎来清晨》中的这些患者,他们的“异常”并非不可调和的矛盾,而是一种情感的过度丰富,甚至是生活创伤的自然反应。恰恰是这种“过度”带来了他们对细节的敏感,对情绪的敏锐触觉,才使得他们在人群中显得“异类”。

在《新疯狂时代》中,卢茨用幽默讽刺了社会对“正常”的执迷,他指出,“正常”往往是一种社会构建,是社会对个体行为的一种期待和规范,而非一个固定的、普遍适用的标准。我们生活在一个充满偏见和误解的世界中,“正常”被定义为一种社会构建的幻象,而忽视了个体的独特性和多样性。

03做个奇怪的人不好吗?这太好了!

在现实生活中,“精神病”几乎跟污名化脱不了干系,往往是因为我们对“正常”怀有一种近乎神化的执迷。卢茨在《新疯狂时代》中不断强调,我们对“正常”的要求往往苛刻到不近人情。为什么我们一定要压抑那些本能的情绪,才能获得“正常”的标签?为什么我们无法允许自己偶尔的失控与脆弱?

电视剧《精神病房也会迎来清晨》之所以让人治愈,是因为它打破了人们对“正常”的神化,将精神疾病还原为一种普通的情感状态。正如卢茨所说,精神疾病和健康并非截然对立,反而是人类情感的不同侧面,都是我们在面对生活中的痛苦与挑战时的自然反应。每个人都会有情绪波动,而精神疾病不过是情绪波动的一种极端表达形式,并不意味着患者不再是一个完整的人。

卢茨博士认为,我们应当接受每个人都有点怪这个事实,因为正是这些独特的个性和差异,构成了我们丰富多彩的人性。通过理解和欣赏这些差异,我们可以更加自由地生活,不再受限于那些强加的、狭隘的“正常”标准,而是勇敢地展现真实的自我。以精神病患者为镜,我们也许可以看到,很多情绪问题的产生源于对所谓“正常”的压力,与其盲目追求这种表面的“正常”,不如拥抱自己的真实,包括那些不完美和所谓的“疯狂”。

《新疯狂时代》是一本带着黑色幽默的精神科医生笔记,在会心一笑中,我们发现,原来所谓的“疯癫”和“正常”并没有绝对的界限,每个人都有可能成为“不正常”的人,每个人也有可能通过理解和关怀获得治愈。我们从“发疯”中认识人性的丰富与脆弱,也让我们更勇敢地接纳自己,理解他人。读罢这本书,或许我们都可以更从容地面对那些想“发疯”的情绪,也更坦然地承认——有些时候,发疯也是一种治愈。

-THE END-

作者:发疯的温小度。本文转自微信公众号心理经纬度。MBA智库(Mbalib)经授权发布本文,转载请联系原作者。

暂无评论,点击讲两句